Sugar & Salt Corner

No. 38

2009年7月16日

佐藤 敏雄

この地で世界一の衛星通信用アンテナが誕生した

人工衛星の誕生

1957年、ソ連が史上初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。これに対抗して米国は1961年にNASA(米国航空宇宙局) が、世界で初めて通信用送受信装置を搭載したリレー衛星を打ち上げ、更にAT&Tベル電話研究所が通信衛星テルスター1号を打ち上げ、一挙に衛星通信(当時は宇宙通信と呼んでいた) 実現への期待が高まった。宇宙通信の胎動

KDD(現在のKDDI) はこの宇宙通信の重要性に着目し、地球局建設の計画を推進した。当時、米国ではベル研究所が、電波天文学の研究用に開発したアンテナの延長でホーンリフレクターを建設。英国では強風にも耐えられるよう、重さ1,000トン強という重厚なパラボラを建設していた。米国の無線学会雑誌 に「カセグレン望遠鏡の原理によるマイクロ波アンテナ」 という研究論文が掲載されたのもこの頃である。1962年春、米国の宇宙通信技術の調査が行われた。米国北東部のメイン州、アンド−バーに設置されたホーンリフレクターは、直径60mのドームに収容された巨大なものであった。続いてNASAの深宇宙追跡センターで、初めて実際のカセグレンアンテナを見たが、低い周波数用のため鏡面は網。構造も天体観測用に時間軸だけを低速で回転させるもので、全天を高速で飛翔する衛星に対応することは出来ないと判断された。

初のテレビ宇宙中継実験

各方式を検討した結果、直径20mのカセグレンアンテナを採用することが決まった。またアンテナを正確に衛星に向けるため、別に直径6mの追尾専用アンテナを置き、この小型アンテナで得た衛星の角度情報を通信アンテナに伝え、追随させることとした。数々の苦労の末、通信設備が完成し、1963年11月23日、わが国初の太平洋横断テレビ中継実験の日を迎えたが、送られてきたのがケネディ大統領暗殺という衝撃的なニュース。太平洋の彼方で起った大事件が直ちに茶の間に送られるという、最初の記念すべき日となった。その後、送信設備も設置され、数々の通信実験が行われた。このアンテナの駆動には油圧装置が使われていたが、始終故障し、人手でアンテナを動かすこともしばしばであった。また、翌年1月には強風でドームが破れ、ドームを使わなくてすむように補強工事が行われた(写真は、ドーム破損直後の茨城第1アンテナ)。

各方式を検討した結果、直径20mのカセグレンアンテナを採用することが決まった。またアンテナを正確に衛星に向けるため、別に直径6mの追尾専用アンテナを置き、この小型アンテナで得た衛星の角度情報を通信アンテナに伝え、追随させることとした。数々の苦労の末、通信設備が完成し、1963年11月23日、わが国初の太平洋横断テレビ中継実験の日を迎えたが、送られてきたのがケネディ大統領暗殺という衝撃的なニュース。太平洋の彼方で起った大事件が直ちに茶の間に送られるという、最初の記念すべき日となった。その後、送信設備も設置され、数々の通信実験が行われた。このアンテナの駆動には油圧装置が使われていたが、始終故障し、人手でアンテナを動かすこともしばしばであった。また、翌年1月には強風でドームが破れ、ドームを使わなくてすむように補強工事が行われた(写真は、ドーム破損直後の茨城第1アンテナ)。

問題の解明と電波星

実験が終わり、直ちに綿密な実験結果の検証が行われたが、アンテナの性能にかなり問題のあることが判明した。特に問題になったのがアンテナの利得測定方法であった。このような大口径アンテナの利得測定には、そのアンテナが 「1点」 に見えるくらい遠方からの電波を受信する必要があるが、近くにそのような山は存在しない。やむを得ず、約4km先の石尊山からの試験電波を使い、近距離に基づく誤差を補正していたが、その精度には疑問が付きまとっていた。

電波で観測した カシオペア A(NARO)

円錐ホーンアンテナ

その原因として最も注目されたのは、一次放射器として使われている円錐ホーンであった。このアンテナでは、マイクロ波中継用の小型アンテナのように、一次放射器の開口面に副反射鏡の焦点がくるように設計されていた。しかし、このホーンは直径が1m、長さが2m以上というメガホンの形をしたもので、電波が放射される中心は開口面ではなく、もっと奥の方にあるのではないかという疑いがあったのである。これを確認するため、改めて電波星を使った利得測定を行うことになったが、KDDは1967年1月から衛星通信による国際電話並びにテレビ伝送サービスを開始することとしており、自由に使える時間は極めて限られていた。(注) 円錐ホーン研究の副産物として、「誘電体装荷ホーンアンテナ」 が開発された。インテルサットIV-A

並びにVI号衛星のグローバルビームアンテナとして搭載され、長くテレビ中継等に使われた。

並びにVI号衛星のグローバルビームアンテナとして搭載され、長くテレビ中継等に使われた。

遥かなる星を見つめて

一次放射器であるホーンを副反射鏡に近づけることとしたが、そのためには先ずアンテナを天頂に向けないと作業が出来ない。予め用意した20cmの導波管とそれを支持する鉄管をホーンに接続した後、アンテナをCas-Aに向け直し、数分間測定する。今度は30cm、次は両方足して50cmとする。折しもクリスマスイブであった。寒空に凍えつつ星を見つめながらの作業が続いた。電波星の受信レベルは確実に上がり始めたが、予め用意した導波管がなくなってしまった。しかしこれにより、ホーンの位置の最適値が正確に算定でき、我々の推論の正しかったことが証明されて、この泥臭い実験は大成功。その後のアンテナ設計に大きなインパクトを与えることとなった。世界一のアンテナへ

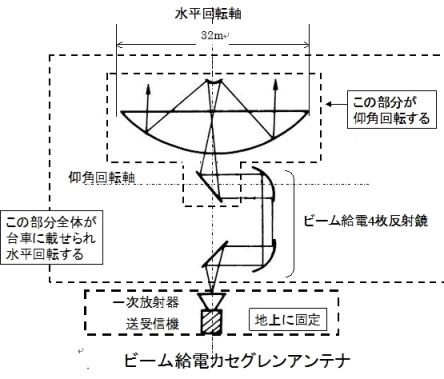

以上のような経緯で開発されたカセグレンアンテナは、少しでも利得を上げるため、直径が22mに拡大され、国際電話やテレビ伝送の主役となったが、なお大きな進歩を続けた。それまでのアンテナは、ペデスタルと呼ばれる直径2mほどの塔の中に、水平回転をする巨大な歯車が置かれ、その上に通信機室が載せられており、通信設備の大きさと重量が大きく制限されていた。そこで開発された 「ホイールトラック」 型では、送受信装置と反射鏡は、4個の車輪で水平に回転する直径10mほどの台の上に搭載され、サイズに制限されない高性能な装置の導入が可能となった。 更に高性能化が進められたのが、ビーム伝送給電装置を導入した第4、第5施設の設備 (国立東京天文台に寄贈されて活躍中) である。

更に高性能化が進められたのが、ビーム伝送給電装置を導入した第4、第5施設の設備 (国立東京天文台に寄贈されて活躍中) である。図に示すように、一次放射器と送受信装置はすべて地上に設置され、送受信機からの信号は4枚の小型反射鏡によって副反射鏡に向けて照射される。これにより、仰角方向に回転する反射鏡と一次放射器を接続する 「回転接続導波管 (ロータリージョイント)」 が不要となり、その電気的損失が無くなった。

また、アンテナ鏡面の形状に最適な修整を施すことにより、アンテナシステムの効率が飛躍的に向上した。これはKDDとメーカーの技術者の協力による賜物で、その後この型のアンテナは世界に数十基も輸出され、インテルサット地球局の標準設備になったと言っても過言ではないであろう。